карта сайта источники о сайте автор сайта

Живая Арктика

Национальный парк «Русская Арктика»

Национальный парк «Русская Арктика»

Млекопитающие

Фауна млекопитающих Земли Франца-Иосифа и его акватории насчитывает 11 видов, принадлежащих к отрядам хищных и китообразных. Характерное для высокоширотной Арктики преобладание морских млекопитающих проявляется здесь наиболее ярко – на островах полностью отсутствуют такие характерные травоядные тундровые виды, как лемминги и северные олени.

Белуха

Млекопитающее подотряда зубатых китов семейства нарваловых. Окраска кожи однотонная. Меняется с возрастом: новорождённые — тёмно-синие, после года становятся серыми и голубовато-серыми; особи старше 3—5 лет — чисто белые. Крупнейшие самцы достигают 6 метров в длину и до 2 тонн массы, самки мельче. Голова у белухи небольшая, «лобастая», без клюва. Позвонки на шее не слиты вместе, поэтому белуха, в отличие от большинства китов, способна поворачивать голову. Грудные плавники маленькие, овальной формы. Спинной плавник отсутствует. На акватории Земли Франца-Иосифа - наиболее обычный и широко распространенный вид китообразных. Акватория от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли относится к важным местам летнего нагула белух карско-баренцевоморского стада. Вопрос о зимовке белух в районе архипелага остается открытым. В проливах центральной части Земли Франца-Иосифа по сообщению сотрудников полярной станции острова Хейса белухи обычно появляются в июне, а в июле–сентябре отмечаются в проливах постоянно. Размер стад варьирует от нескольких, до 100–200 особей. Наибольшее стадо (минимум в 200 белух) зарегистрировано с вертолета в середине июля 2006 года в проливе Северо-Восточный. В проливе Кембридж в заливе Дежнева у берегов Земли Александры в сентябре 2009 года наблюдалась группа из 20–25 белух, кормящаяся рядом с нарвалами, малыми полосатиками и многочисленными нерпами и моржами. Здесь также отмечены многочисленные бургомистры и моевки. Животные активно охотились, добывая, по всей вероятности, сайку. Белухи - преимущественные ихтиофаги, кроме массовых видов рыб, обитающих в толще воды, потребляют также ракообразных. В районе архипелага белуха, в целом - промысловый вид, никогда не добывалась из-за нерентабельности промысла

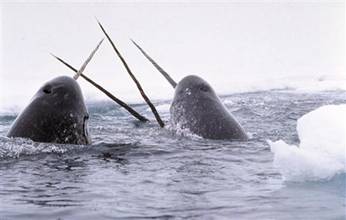

Нарвал (единорог)

Охраняемый редкий вид, относящийся к семейству единороговых и занесённый по причине малочисленности в Красную Книгу России (категория 3). Циркумполярный вид, распространенный в высокоширотных районах. Как правило, придерживается дрейфующих льдов, не избегая районов со значительными глубинами. Акватории Земли Франца-Иосифа – место наиболее регулярных встреч нарвалов в Российской Арктике. Большинство наблюдений относится к летним месяцам. Нарвалы отмечаются небольшими группами от нескольких до 50 особей, реже – более крупными стадами до 100 особей. Все встречи нарвалов приурочены к западной части архипелага, открытой в сторону Арктического бассейна. Особенно часто животных видят в глубоководном проливе Кембридж, в т.ч. в заливе Дежнева у юго-восточного побережья Земли Александры. Это может быть связано с формированием привлекательных кормовых условий. Нарвалы питаются преимущественно рыбой, выбирая наиболее массовые доступные виды, в меньшей степени поедают ракообразных и моллюсков.

Гренландский (полярный) кит

Обитает в районе Земли Франца-Иосифа, относится к северо-восточной атлантической (шпицбергенской) популяции. Это наиболее малочисленная и угрожаемая популяция полярных китов, распространенных на арктических акваториях в целом очень широко. Это также наиболее редкий вид среди всех китообразных севера Баренцева моря. Шпицбергенская популяция внесена в Красную книгу России и Международного Союза охраны природы как находящаяся под угрозой исчезновения. Гренландский кит – эндемик арктических и субарктических вод. В отличие от других усатых китов, приходящих в полярные акватории на летний откорм, шпицбергенские полярные киты не совершают протяженных широтных миграций и держатся на арктических акваториях круглый год. До начала в середине ХVII века коммерческого промысла ареал атлантической популяции включал в себя воды к востоку от Гренландии, широко охватывая Западный сектор Арктики. Ориентировочно предпромысловая численность оценивалась в 25 тыс. особей. К началу ХХ века популяция оказалась на грани исчезновения и в первой половине XX века даже считалась исчезнувшей. Наблюдения последних десятилетий свидетельствуют о начале очень медленного восстановления популяции. Период наибольшей депрессии шпицбергенские киты, очевидно, пережили на акваториях, прилегающих к Земле Франца-Иосифа. В настоящее время окрестности архипелага – место наиболее регулярных их встреч, как летом, так и зимой. По всей вероятности, киты обитают на акватории архипелага круглогодично и зимуют здесь в полыньях. В летние месяцы гренландские киты распределяются на акваториях вокруг архипелага более широко, предпочитая районы с повышенной биологической продуктивностью, например, зону ледовой кромки, континентального склона или мелководные банки; но могут встречаться и в проливах. Питаются гренландские киты мелкими видами массового зоопланктона, образующего плотные скопления в поверхностных водах. Учитывая недавние оценки численности шпицбергенского стада всего в несколько десятков особей, следует подчеркнуть значимость, которую сохраняет акватория вокруг Земли Франца-Иосифа для поддержания популяции в течение всего года.

Малый полосатик (кит Минке)

Вид китов из семейства полосатиковых. Самый мелкий из полосатиков (длина до 10,7 м), самый многочисленный и широко распространенный вид усатых китов в Баренцевом море. Встречается на всех свободных ото льда акваториях в период летнего нагула: с середины апреля до середины октября. На крайний север нагульного ареала киты прибывают в конце лета. Впервые малые полосатики были достоверно зарегистрированы на акватории архипелага лишь в начале 2000-х годов. Случаи предыдущих наблюдений в районе архипелага усатых китов небольшого размера, по-видимому, следует также относить к малому полосатику.

Атлантический морж

Один из трех подвидов моржа, населяющих Арктику. В результате интенсивного промысла, проводившегося в течение нескольких столетий, численность моржа в Восточной Атлантике катастрофически сократилась, сузился и ареал в целом. Атлантический подвид занесен в Красную книгу РФ (категория 2) и Международную Красную книгу (все подвиды, как недостаточно обеспеченные данными). Север Баренцева моря населяют моржи восточно-атлантической группировки, распространенной от Шпицбергена до Новой Земли и юго-востока Баренцева моря. Земля Франца-Иосифа – район круглогодичного обитания моржей. Они встречаются на архипелаге повсеместно, но места концентраций и расположение лежбищ обуславливаются ледовой обстановкой, глубинами, характером дна и связанным с ними распределением донных сообществ. Во второй половине лета, в условиях минимального распространения ледяного покрова, моржи концентрируются в прибрежных водах центральной части архипелага у островов Хейса и Комсомольских, в проливах у островов: Гофмана, Пайера, Столички, Апполонова, Ля-Ронсьер, Кейна, Куна. Животные держатся как на дрейфующих льдах, так и воде, могут выходить на побережье поодиночке и небольшими группами, не образуя в большинстве мест долговременных залежек. Одно из крупнейших традиционных лежбищ также располагается в этом районе – на острова Апполонова, где насчитывается до 500 особей, включая самок с телятами, молодых животных и некоторое количество секачей. Второе место летней концентрации - юго-запад и юг архипелага, прибрежье островов Артура и Земли Александры, Нортбрук, Галля, Гохштеттера. Здесь же в заливе Гюнтера (остров Нортбрук) находится еще одно крупное лежбище, известное на протяжении многих десятилетий. Также береговые лежбища есть на о. Хейса, Земле Вильчека, Земле Георга и некоторых других островах. Гораздо меньше информации о распределении моржей в водах архипелага в зимнее время. В конце зимы – ранней весной моржи придерживаются кромки припая и зоны, прилежащих к ним полыней, а также системы более-менее постоянных промоин в проливах между островами, преимущественно на мелководных участках архипелага. Отрывочные наблюдения прежних лет свидетельствуют, по-видимому, о некотором увеличении численности моржей, зимующих в водах архипелага по сравнению с 1970-ми – 1980-ми годами. Моржи Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена образуют единое стадо, причем на Шпицбергене летом сосредотачиваются преимущественно самцы, в то время как самки и молодые животные держатся восточнее, на Земле Франца-Иосифа и острове Виктория. Регулярные перемещения животных между архипелагами продемонстрировано данными спутникового мечения. В настоящее время идет восстановление численности популяций атлантических моржей, постепенное заполнение краевых частей ареала и реколонизация ранее обитаемых территорий. На минимуме численности Земля Франца-Иосифа сыграла решающую роль, как рефугиум для выживания и последующего восстановления северного стада атлантического моржа. Поголовье моржей в районе Шпицберген–Земля Франца-Иосифа оценивается приблизительно в 2000 особей, но реальная численность группировки несомненно выше. Моржи питаются донными беспозвоночными, преимущественно двустворчатыми моллюсками. В районе Земли Франца-Иосифа в рационе моржа преобладают моллюск-сердцевидка и мидия.

Кольчатая нерпа

Наиболее широко распространенный в циркумполярной Арктике тюлень. Нерпа относится к группе пагофильных (ледолюбивых) ластоногих, размножается на припайном льду. Успех размножения и численность размножающейся части популяции во многом определяются ледовыми условиями и обилием снега, необходимого для строительства снежной норы. Для успешного выведения потомства глубина снега должна быть не менее 60–65 см. В районе Земли Франца-Иосифа, как полагают, находится один из основных очагов воспроизводства нерпы в российской части Баренцева моря, но конкретных данных о численности тюленя на архипелаге нет. В зимне-весенний период нерпы концентрируются в районах полыней, но встречаются и на прочном припае в проливах, поскольку могут самостоятельно поддерживать лунки для дыхания. Основу питания нерпы составляют массовые пелагические виды рыб и ракообразные, в районе Земли Франца-Иосифа это, в первую очередь, сайка. В качестве второстепенных кормов нерпа может потреблять двустворчатых и головоногих моллюсков, червей и прочих беспозвоночных, в том числе и придонных. В районе Земли Франца-Иосифа попутный промысел кольчатой нерпы проводился в XIX – начале XX века во время добычи усатых китов и моржа, преимущественно норвежскими и российскими зверобоями. После объявления Земли Франца-Иосифа российской территорией, промышленная охота завершилась, а нерпа добывалась эпизодически, преимущественно персоналом полярных станций. В трофических цепях морских экосистем Арктики кольчатая нерпа играет важную роль как массовый потребитель сайки и основной объект питания белых медведей.

Морской заяц (лахтак)

Циркумполярный, широко распространенный, но менее многочисленный вид. В районе Земли Франца-Иосифа он обычен, но конкретных данных о численности и особенностях распределения нет. Наибольшая концентрация морских зайцев вместе с нерпами и моржами наблюдалась в конце лета в районе Австрийского пролива, где в это время проходит разреженная кромка дрейфующих льдов. Как и нерпа, морской заяц принадлежит к группе пагофильных ластоногих, но в отличие от нее, щенится на дрейфующих льдах с обилием разводьев. Морские зайцы считаются относительно оседлыми, не совершающими дальних миграций, но не исключено, что тюлени, обитающие летом на Земле Франца-Иосифа, на зиму откочевывают на юг Баренцева моря. В отличие от нерпы, морские зайцы питаются донными и придонными животными, которых добывают на глубинах до 50–60 м. Лахтаки потребляют широкий спектр кормов, в районе Земли Франца-Иосифа в их летнем рационе преобладают брюхоногие моллюски и амфиподы, а также сайка. Хотя биоценотическая роль морского зайца в морских экосистемах изучена недостаточно, он, по-праву считается одним из ключевых видов арктических морских млекопитающих. В частности, лахтак занимает второе место в качестве добычи белого медведя.

Гренландский тюлень (лысун)

Самый массовый вид морских млекопитающих Баренцева моря. В отличие от предыдущих видов ластоногих, гренландские тюлени встречаются в проливах архипелага во время летних миграций, в конце июля – августе. Сюда на летний откорм прибывает часть лысунов беломорской популяции, щенка которой происходит на льдах Белого моря. В период летнего нагула тюлени предпочитают открытые воды или редкие льды, таким образом, распределение их на акватории архипелага определяется ледовыми условиями. В годы с тяжелыми льдами эти тюлени в проливах редки. Питается гренландский тюлень массовыми видами рыб, поедает ракообразных и других беспозвоночных.

Белый медведь

Особи,

населяющие архипелаг, относятся к карско-баренцевоморской популяции,

распространенной от Шпицбергена до Северной Земли. В Красной книге РФ

эта популяция отнесена к 4 категории, как неопределенная по статусу. Вид

занесен и в Международную Красную книгу, а также подлежит специальной

охране в соответствии с международным Соглашением о сохранении белых

медведей. В районе архипелага медведи обитают круглогодично, а их

распределение и численность зависят от состояния ледяного покрова. В

зимне-весенний сезон при максимальном распространении льда в районе

архипелага наблюдается повышенное обилие зверей по сравнению с открытыми

морскими акваториями. К концу лета звери отступают в целом на

северо-восток вслед за ледовой кромкой, часть животных выходит на

побережье островов. Особенно много медведей остается на берегу в

безледовые годы. По данным летних авиаучетов, проведенных в 2004 году от

Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа, в районе архипелага наблюдалась

максимальная плотность медведей – 5.5 особей на 100 км маршрута, в пять

раз выше, чем на Шпицбергене. Общая численность медведей в обследованном

секторе была оценена в 3 тысячи особей. Земля Франца-Иосифа – один из

основных очагов воспроизводства белых медведей в Западном секторе

Российской Арктики, Современных оценок числа берлог островах нет, а

выборочные учеты проводись 30–40 лет назад. На их основе были сделаны

экспертные оценки, согласно которым число размножающихся самок на

архипелаге составляло 100–150 особей в 1960–1970-х годах и 50–150 особей

в 1980-х годах. Учитывая несовершенство применявшихся методик, трудно

сказать, отражает ли разница оценок динамику численности зверей или

является следствием методических погрешностей. Основные выявленные места

концентрации берлог – острова Греэм-Белл, Земля Георга, Земля Александры

и ряд мелких островов в центральной части на юге архипелага. Медведи

залегают в берлоги в зависимости от состояния снежного и ледяного

покрова от конца августа до ноября, а покидают их весной массово в

первой половине апреля. Предпочитаемая добыча белых медведей – кольчатая

нерпа и морской заяц, которых хищник добывает на морском льду. Основные

места охоты приурочены к зонам разводий, кромке полыней, а летом – к

кромке дрейфующих льдов. Летом при отступании льдов, медведи, остающиеся

в пределах архипелага, частично переключаются на наземные корма. В этот

период они концентрируются у птичьих базаров и моржовых лежбищ, поедают

падаль и морские выбросы. Известны случаи разорения гнезд в колонии

люриков.

Особи,

населяющие архипелаг, относятся к карско-баренцевоморской популяции,

распространенной от Шпицбергена до Северной Земли. В Красной книге РФ

эта популяция отнесена к 4 категории, как неопределенная по статусу. Вид

занесен и в Международную Красную книгу, а также подлежит специальной

охране в соответствии с международным Соглашением о сохранении белых

медведей. В районе архипелага медведи обитают круглогодично, а их

распределение и численность зависят от состояния ледяного покрова. В

зимне-весенний сезон при максимальном распространении льда в районе

архипелага наблюдается повышенное обилие зверей по сравнению с открытыми

морскими акваториями. К концу лета звери отступают в целом на

северо-восток вслед за ледовой кромкой, часть животных выходит на

побережье островов. Особенно много медведей остается на берегу в

безледовые годы. По данным летних авиаучетов, проведенных в 2004 году от

Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа, в районе архипелага наблюдалась

максимальная плотность медведей – 5.5 особей на 100 км маршрута, в пять

раз выше, чем на Шпицбергене. Общая численность медведей в обследованном

секторе была оценена в 3 тысячи особей. Земля Франца-Иосифа – один из

основных очагов воспроизводства белых медведей в Западном секторе

Российской Арктики, Современных оценок числа берлог островах нет, а

выборочные учеты проводись 30–40 лет назад. На их основе были сделаны

экспертные оценки, согласно которым число размножающихся самок на

архипелаге составляло 100–150 особей в 1960–1970-х годах и 50–150 особей

в 1980-х годах. Учитывая несовершенство применявшихся методик, трудно

сказать, отражает ли разница оценок динамику численности зверей или

является следствием методических погрешностей. Основные выявленные места

концентрации берлог – острова Греэм-Белл, Земля Георга, Земля Александры

и ряд мелких островов в центральной части на юге архипелага. Медведи

залегают в берлоги в зависимости от состояния снежного и ледяного

покрова от конца августа до ноября, а покидают их весной массово в

первой половине апреля. Предпочитаемая добыча белых медведей – кольчатая

нерпа и морской заяц, которых хищник добывает на морском льду. Основные

места охоты приурочены к зонам разводий, кромке полыней, а летом – к

кромке дрейфующих льдов. Летом при отступании льдов, медведи, остающиеся

в пределах архипелага, частично переключаются на наземные корма. В этот

период они концентрируются у птичьих базаров и моржовых лежбищ, поедают

падаль и морские выбросы. Известны случаи разорения гнезд в колонии

люриков.

Песец

Характерный тундровый вид с циркумполярным ареалом. На Земле

Франца-Иосифа, где нет грызунов, питание песцов ориентировано на море.

Летом песцы кормятся на колониях морских птиц, добывая яйца и птенцов,

могут поймать и взрослого люрика. Дополнительным источником корма служат

падаль и выбросы моря - остатки трапезы белых медведей. До недавнего

времени статус песца на архипелаге был не ясен, зверьки встречались

повсеместно, но фактов размножения обнаружено не было. Впервые выводок

песца был найден на Земле Георга в 2010 году, неподалеку от крупного

птичьего базара. На следующий сезон песцы были довольно обычны на

острове Гукера и Земле Георга, в местах крупных птичьих базаров. Как и

песцы с других высокоширотных арктических островов, звери зимой покидают

архипелаг и кочуют во льдах Северного Ледовитого океана, сопровождая

белых медведей.

Характерный тундровый вид с циркумполярным ареалом. На Земле

Франца-Иосифа, где нет грызунов, питание песцов ориентировано на море.

Летом песцы кормятся на колониях морских птиц, добывая яйца и птенцов,

могут поймать и взрослого люрика. Дополнительным источником корма служат

падаль и выбросы моря - остатки трапезы белых медведей. До недавнего

времени статус песца на архипелаге был не ясен, зверьки встречались

повсеместно, но фактов размножения обнаружено не было. Впервые выводок

песца был найден на Земле Георга в 2010 году, неподалеку от крупного

птичьего базара. На следующий сезон песцы были довольно обычны на

острове Гукера и Земле Георга, в местах крупных птичьих базаров. Как и

песцы с других высокоширотных арктических островов, звери зимой покидают

архипелаг и кочуют во льдах Северного Ледовитого океана, сопровождая

белых медведей.